Februar 2011

Im Max Ernst Museum in Brühl

Diesen tollen Ausflug hat Silke Voß organisiert. Die Anfahrt mit dem Zug und anschließend mit der S-Bahn verliefen unbemerkt schnell. Der Weg zum Museum wurde auch gleich gefunden. Wie man sieht, hat uns wie schon öfter mal die Vorsitzende der AFA Orléans, Daniele Perrault begleitet.

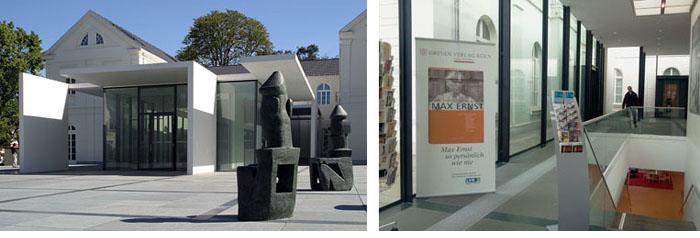

Die alte Stadtvilla wurde für die neue Aufgabe um moderne Vorbauten und einen Platzpodest für angemessene Präsentation einiger Skulpturen des prominenten Bürgers von Brühl erweitert. Zu seinen Lebzeiten hat man sich noch nicht so gut vertragen können, aber nun steht der verdienten Huldigung nichts mehr im Wege.

Die alte Stadtvilla wurde für die neue Aufgabe um moderne Vorbauten und einen Platzpodest für angemessene Präsentation einiger Skulpturen des prominenten Bürgers von Brühl erweitert. Zu seinen Lebzeiten hat man sich noch nicht so gut vertragen können, aber nun steht der verdienten Huldigung nichts mehr im Wege.

Wir schauten uns das architektonische Ergebnis nur kurz an, denn das Wetter war nicht gerade einladend.

Die momentane Austellung wurde um ein einziges Werk von Max Ernst gestaltet. Der Künstler hat 1934 eine Wand in der Tanzbar eines Züricher Theaters mit einer - natürlich abstrakten - Blume verschönert. Dieses Werk wurde später von der Wand angenommen ( 22qm!) und neuerdings von den Konservatoren restauriert. Ein Jahr lang bleibt nun das Bild in Brühl, um die deutschen Ernst-Liebhaber zu erfreuen. Bei der Gelegenheit kann man sich die reichen Museumsbestände anschauen.

Diese Großaufnahme hat mich mehrere Stunden Photoshopbearbeitung gekostet, damit ich Ihnen sowohl das farbige Motiv als auch das millimeterdünne Liniengewebe zeige. Um das riesige Gemälde fotografieren zu können, muss man nämlich mehrere Meter zurückweichen, mit der Folge, dass die anschließende Komprimierung auf das kleine Fotomaß die Pixel der zarten Liniennetze verschwinden lässt.

Diese Großaufnahme hat mich mehrere Stunden Photoshopbearbeitung gekostet, damit ich Ihnen sowohl das farbige Motiv als auch das millimeterdünne Liniengewebe zeige. Um das riesige Gemälde fotografieren zu können, muss man nämlich mehrere Meter zurückweichen, mit der Folge, dass die anschließende Komprimierung auf das kleine Fotomaß die Pixel der zarten Liniennetze verschwinden lässt.

Das alte Foto mit Max Ernst bei der Arbeit an dem Bild bietet Ihnen einen Proportionsmaßstab ...

Der Künstler nannte sein florales Gemälde gnädigerweise "Pétales et jardin de la nymphe Ancolie" (Ancolie=Akelei), und nicht etwa "Entschuldigung des querschießenden Nachdenkens" oder "Des Herbstes tanzende Geburt", wie er es später beliebte. Ich gebe zu, dass ich mich bei den erwähnten Beispielen sehr abgemüht habe, und doch gescheitert bin - mein Vermögen zu abstrahieren kann dem Bildtitel-Genie nicht das Wasser reichen. Am meisten gefällt mir sein Titel für ein paar geometrische Formen: "Ein Kristall, seine Witwe und sein Kind" Aber zurück zu den im Blattwerk versteckten Nymphengelüsten. Das Studium der feinen Linien erlaubt nämlich des Künstlers Anspielungen auf Erotik und Sexualität hinter dem Schleier der anmutigen Blumenform zu erhaschen.

Das Kerngemälde der Ausstellung schaut sich in aller Seelenruhe der Steinbock an, der an der Gegenwand des Museumsfoyer trohnt. Die in Bronze verewigte Plastik des Capricorne wurde ursprünglich als Zementungetüm für den Hausgarten des Künstlers in Arizona gebastelt. Diverse Tontöpfe, Glasflaschen und sonstiger Müll fanden hier zu ihrer Ewigkeit. Kalendarisch sind wir hier in der Zeit des 2. Weltkrieges, als Max Ernst im amerikanischen Exil war.

Das Kerngemälde der Ausstellung schaut sich in aller Seelenruhe der Steinbock an, der an der Gegenwand des Museumsfoyer trohnt. Die in Bronze verewigte Plastik des Capricorne wurde ursprünglich als Zementungetüm für den Hausgarten des Künstlers in Arizona gebastelt. Diverse Tontöpfe, Glasflaschen und sonstiger Müll fanden hier zu ihrer Ewigkeit. Kalendarisch sind wir hier in der Zeit des 2. Weltkrieges, als Max Ernst im amerikanischen Exil war.

Dieses Fotobeispiel wie auch für alle weiteren Exponate musste ich leider aus dem Internet fischen, denn im Brühler Museum war es strikt verboten,zu fotografieren. Selbst ein Gruppenfoto mit der Museumsführerin vor dem 'kunstfreien' Eingang war nicht erlaubt.

Den Assistenten, Den Frosch, Die Schildkröte (Ernst' Spätwerk um 1970) habe ich bereits in einer großen Ausstellung in Münster gesehen und sie haben es mir echt angetan. Sie lassen sich irgendwie nur mit Gegensatzpaaren beschreiben, im gleichen Maße abstrakt wie naturnachahmend, schwingend leicht wie massiv, banal wie fantasievoll, rätselhaft wie rational etc. Ich beneidete den Künstler um seine enorme Freiheit von Üblichkeitszwängen, die auch noch so anmutig schön wirken konnte. Was nicht etwa heißen soll, dass die Musen des Künstlers immer meine Ästhetikkriterien bedienten.

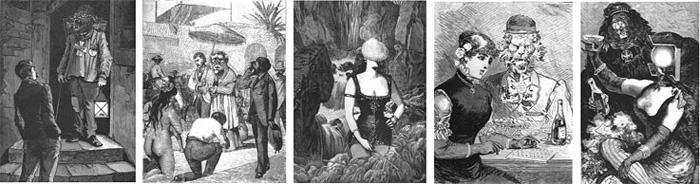

Die weltberühmten Collagen des surrealistischen Romans "Une semaine de bonté" (1932) haben mich damals wie auch jetzt nicht begeistern können. Die Umdeutung der gezeichneten Situationen aus Groschenromanen des 18. Jahrhunderts hat mich irgendwie gar nicht interessiert. Schlimmer noch, das zeichnerische Handwerk der Illustratoren einstiger Zeiten hat mehr Aufmerksamkeit geerntet als die hier und da draufgeklebten Bestienköpfe oder zurückgeraffte Salongardinen. Na ja, Sozialkritik war nie mein Steckenpferd.

Die weltberühmten Collagen des surrealistischen Romans "Une semaine de bonté" (1932) haben mich damals wie auch jetzt nicht begeistern können. Die Umdeutung der gezeichneten Situationen aus Groschenromanen des 18. Jahrhunderts hat mich irgendwie gar nicht interessiert. Schlimmer noch, das zeichnerische Handwerk der Illustratoren einstiger Zeiten hat mehr Aufmerksamkeit geerntet als die hier und da draufgeklebten Bestienköpfe oder zurückgeraffte Salongardinen. Na ja, Sozialkritik war nie mein Steckenpferd.

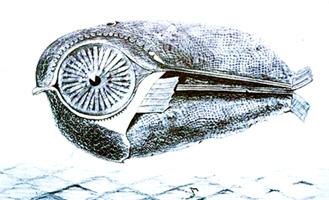

Besser aufgehoben sahen sich meine Vorlieben vor den vielfältigen Bildern aus dem Frottage-Zyklus. Das dort Gesehene war einfach so zu sehen wie es war, und zeugte lediglich von der unendlichen Anzahl der Möglichkeiten, mittels aufgeriebenem Staub auf Papier assoziative oft stimmungsvolle Bilder im Kopfe des Betrachters zu wecken. Ein Papier auf verschiedene Gegenstände zu legen und ihre Oberflächen aufzurubbeln, war natürlich nicht Max Ernst' Erfindung, dafür aber meisterte er die ungewöhnlichsten Zusammenstellungen, um neuen Formen und Wesen vor unsere Augen zu verhelfen. Der Fisch hier ist zwar nicht repräsentativ für meine persönlichen Vorlieveb, aber im Internet konnte ich 'meine' Waldbilder nicht finden.

Leider auch nicht die Serie der sog. D-Paintings, nur ein einziges Bildchen. Das Museum in Brühl zeigt nämlich in seiner Dauerausstellung 36 Geburtstagsgeschenke, die der Künstler seiner Frau Jahr für Jahr gemalt hatte. Ihr "D" im Titel verdanken die kleinen Werke dem ersten Buchstaben im Vornamen von Dorothea Tanning und dem Umstand, dass in jedem Werk der Buchstabe auch tatsächlich vorkommt.

Nach der Führung durch die Ausstellung nehmen wir hungrig Platz im Museums-Café, schlürften etwas hastig überschaubar portioniertes Süppchen nach einem italienischem Rezept und tauschten uns über die Eindrücke aus. Die große Leuchtreklame eines berühmten Gemäldes an der Wand lädt zum Rätseln ein, wer sich da außer natürlich Max Ernst einfand. Die Epoche der Dada-Gründung liegt ja nun schon eine ganze Weile her und die Gesichter sind für unsereins nicht vertraut.

Nach einer weiteren Runde durch das Museum - diesmal jeder individuell, entlang eigener Interessen und Vorlieben - wechseln wir noch einmal die Epoche und eilen zum Gebäude nebenan. Silke hat nämlich eine Führung durch das barocke Schlossjuwel der Kirchenfürsten gebucht.

Die äußere Fassade macht einen etwas langweiligen Eindruck, halt ein Schloss wie so viele ... Innen dagegen sieht es sehr lebendig aus. Die Museumsführerin erzählt uns faszinierende Geschichte des Erbauergeschlechts (nicht viel davon behalten, nur die Emotion) und muss auch eine Auseinandersetzung mit einer besonders sozialkritischen Besucherin 8nicht von uns) durchstehen. Unser Blick flieht immer häufiger zu den Uhren.

Danach laufen wir, rennen sogar zum Bahnhof gegenüber, in der Angst, dass unsere Heimreise erst gegen Mitternacht enden könnte. Zum Glück verspätet sich die Bahn um einge rettende Minuten. Es gelingt uns sogar einen Sitzplatz für jeden zu ergattern, keine Selbstverständlichkeit an einem Sonntagabend. Entspannt lassen wir uns nach Münster bringen.

Bericht: A. Köttgen

letzter Chronikbericht __________ nächster Chronikbericht

.