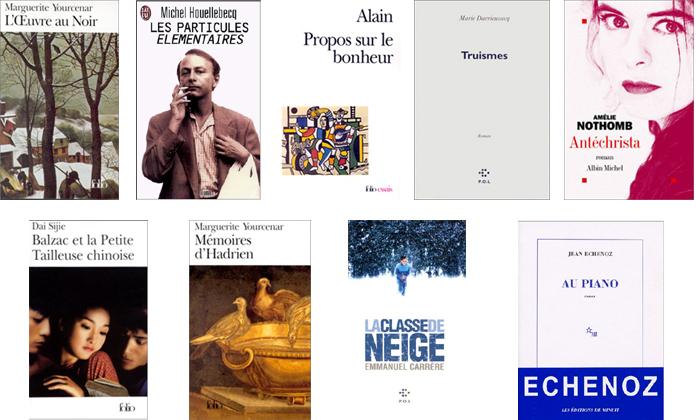

Seit Dezember 2002 treffen wir - das sind 4 bis 6 lesebegeisterte Deutsche und Franzosen bzw. Französinnen ganz unterschiedlichen Alters - uns in häuslich entspannter Runde, um über ein Buch zu reden, das wir in den vergangenen Wochen gelesen haben. Besonders interessieren uns dabei moderne Romane. Houllebecqus Les particules élémentaires zum Beispiel hat eine zwar nicht gerade unanstrengende, nach einhelliger Meinung jedoch äußerst anregende und aufschlussreiche Lektüre abgegeben. Für die Nichtfranzosen unter uns im Übrigen eine Fundgrube an Ausdrücken, die kein Standardwörterbuch verzeichnet. (Von Beispielen möchte ich hier absehen, mit Rücksicht auf das sprachliche und inhaltliche Niveau unserer Webseite.) Truismes von Marie Darrieussecq und La classe de neige von Emanuel Carrère beanspruchen deutlich weniger Platz im Bücherregal, beschäftigen sich aber ebenfalls auf provozierende Art und Weise mit provozierenden Themen: in Darrieussecqs surrealem Roman verwandelt sich eine Frau nach und nach in eine Sau (schuld sind natürlich die Männer ...), während Carrère den Leser mit der Perspektive eines kleinen Jungen konfrontiert, der im Laufe des Romangeschehens begreift, dass sein Vater ein furchtbares Verbrechen begangen hat. Jean Echenoz verlegt in Au piano gleich einen Teil der Handlung ins Jenseits, wenn die schon nach ein paar Dutzend Romanseiten ermordete Hauptfigur aus eigener Anschauung Himmel und Hölle kennen lernt. Na ja, klingt vielleicht spannender, als es ist. So richtig gut gelungen ist dem Autor sein ehrgeiziges Projekt meiner Ansicht nach nicht - zu einer interessanten Diskussion im cercle hat es aber auf jeden Fall geführt. Selbst in Zeiten unseres mehr oder weniger vereinten Europas ist es leider noch schwierig, Bücher aus dem Nachbarland zu erwerben. Wer sich nicht selbst im Internet auf die Suche macht, wird bei großen Münsteraner Buchhandlungen je nach Titel mit Lieferzeiten von fast 2 Monaten überrascht. Versandkosten sind natürlich in jedem Falle zu begleichen. Außerhalb der Ferien- und Reisezeiten greifen wir deshalb auch schon mal auf Klassiker zurück, z.B. Romane von Marguerite Yourcenar. Alles in allem also ein recht buntes Programm. Vielleicht bekommt noch jemand Lust zum Mitmachen ?

Après Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Victor Emmanuel Schmitt recommence à explorer l’univers de l’enfance, de l’apprentissage et de la découverte d´une nouvelle culture. Le héros, Joseph, est un enfant de 7 ans dont les parents juifs belges sont contraints de se cacher durant la deuxième guerre mondiale. Initialement confié à une famille de nobles, il est confié ensuite au père Pons, prêtre de campagne ayant une pension pour enfants. Dans ce pensionnat, Joseph devra rester secret sur ses origines, et apprendre le catéchisme comme tous les autres enfants de son âge. Fait plutôt intéressant, il se révèle être un élève très doué, au point de vouloir faire du zèle : cette culture le passionne. Au hasard d’une filature du père Pons, il découvre son secret : le père Pons collectionne les objets de confession juive. Alors va se développer la relation entre les deux personnages. Chacun s’intéressant et se sentant plus concerné par la confession de l’autre que la sienne. Mais l’oppresseur se rapproche, et les enfants doivent de plus en plus être sur leur garde pour échapper aux rafles. Cette histoire s'intéresse à l'identité culturelle de chacun. L'auteur utilise les différents personnages pour se questionner sur ce qui fait la culture juive ou catholique, ou même la religion. Pouvant être pris parfois comme un conte philosophique, l'auteur sème des réflexions sur la culture, la religion, la vie, la filiation, l'identité, au cours des entretiens entre le père Pons et Joseph. Toutefois, l'histoire n'est pas reléguée au second plan. Les dialogues sont toujours justifiés par une situation. Sur le plan de l'histoire, les personnages sont intéressants, et le père Pons un personnage très charismatique, dont on ne comprend le cheminement spirituel que lorsque la guerre se finit. La religion n'était pas une conviction mais une cause. Si ce livre n'est pas un chef d'oeuvre d'écriture, le style reste fluide et le lecteur se plaît dans cet univers. Malheureusement, votre serviteur aime bien quand le propos est piquant ou les paradoxes lestes. Ici rien de tout ça. Le propos est rond, jamais anguleux, même si les questions qu'il suscite sont intéressantes. Si vous avez aimé Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, vous vous plongerez avec joie dans cet univers. Mais trop de ressemblances se mêlent entre les deux romans, et on peut reprocher à l’auteur une forte tendance à la facilité (transpositions de contextes, mais pas de thèmes, et surtout pas de conclusions).

Le go est un jeu de stratégie à deux joueurs plusieurs fois millénaire d’origine chinoise. Populaire en Chine, il a été élevé au rang d’art au Japon au 19ème siècle. Grossièrement décrit, il s’agit d’une version évoluée du jeu de dames dont la complexité serait comparable aux échecs. Dans les années 30, l’armée japonaise colonise en employant des méthodes particulièrement brutales l’ensemble de la Chine. La Mandchourie commence à voir poindre l’envahisseur. Pourtant, si la résistance s’organise, les joueurs continuent de se rencontrer sur la place des Mille Vents pour jouer de longues heures durant au go, comme si de rien n’était. L’héroïne, une adolescente chinoise, dont le talent au go est particulièrement redoutable, semble faire peu de cas de cette invasion. Témoin d’une Chine en pleine évolution des moeurs, des mentalités, elle s’éveille petit à petit à sa féminité. Le héros, militaire japonais, ayant certes reçu une éducation et un conditionnement jusqu’au-boutiste, ne peut supporter la barbarie des tortures et des exécutions exercées sur les résistants chinois. Même si sa conception du peuple chinois est condescendante voire méprisante, le passage à l’acte le rebute. En même temps, il s’initie à la sexualité dans les bordels locaux. Connaissant son niveau en chinois, un supérieur le nomme espion sur le domaine de la Mandchourie. Et c’est au contact de l’héroïne qu’il va pour la première fois ressentir l’amour ... La joueuse de go est un roman construit comme une partie de go. Chaque joueur vit chacun son tour. Elle découvre les hommes, il découvre le plaisir. Elle se heurte à la société et au monde des adultes, il se heurte à sa hiérarchie. Cette entrée dans la vie adulte de ces deux personnages si différents est ponctuée d’aphorismes savoureux sur la mort, l’amour, le sexe, la société, dont on se délecte sans modération. On assiste à l’évolution de leur conception de la vie, tout en étant presque spectateurs de leurs vies les plus intimes. On contemple impuissants le destin de deux adolescents désunis pour le pire (la guerre) en proie à leurs démons (maternité, sexualité, désabusements et déceptions sont monnaie courante dans le récit). Le portrait de la guerre est parfois ultra réaliste, parfois incohérent. L’impression d’un microcosme autour de la place des mille vents jure avec le fait que la ville soit complètement occupée. Pourtant, le charme ne se rompt jamais, et on dévore avec avidité un récit souvent truculent. Si tout les oppose, la convergence ne saurait être insipide à cause du contexte, et à cause de leurs tempéraments. Pour conclure, je dirais que cette histoire plaira à tous les amateurs de la langue française. Le récit est très bien écrit avec souvent des fulgurances, ce qui est d’autant plus fort puisque ce n’est pas la langue maternelle de l’auteur, le déroulement très rythmé, la structure intéressante et le dénouement fort. En bref, fortement recommandé ...

Comme Christian Jacq est mondialement connu, le cercle littéraire se devait de s’intéresser à cet auteur qui réjouit ses lecteurs et fait le cauchemar des égyptologues. Nous voilà donc partis pour le royaume des sables et des pyramides. La Reine Liberté est une fresque en trois volumes retraçant la vie de la princesse Ahotep, fille de Teti la petite, reine de Thèbes en Egypte, Egypte qui était alors sous la domination Hyksos, peuple d’origine asiatique (Palestine et Syrie) aux alentours de 1700 avant JC. Ahotep est une jeune fille de reine qui ne veut pas accepter la domination Hyksos, peuple de barbares ayant asservi complètement le peuple égyptien, physiquement, et politiquement. Le roi Apophis qui deviendra plus tard empereur dirige l’Egypte d’une main de fer. Secondé par Kamoudi, son second, intendant des finances du royaume, et Jannas le marin, il contrôle entièrement l’Egypte. Jannas s’occupe des peuples à l’extérieur des frontières ainsi que des îles comme Crète, et Kamoudi écrase le peuple d’impôts afin de garantir une toute-puissance financière. Apophis est un stratège terriblement puissant et intelligent, Kamoudi est un pervers de la pire espèce. Face à ces oppresseurs, Thèbes – la ville – est bien mal en peine. Teti aimerait que cette domination cesse. Ahotep, sa fille, va subir toutes les étapes d’initiation pour devenir la nouvelle reine de Thèbes, et par la même occasion d’Egypte. Elle souhaite en découdre, et pour se rebeller, tente de lever une armée, ainsi que d’organiser la résistance. Mais ceci ne se fait pas sans mal. En effet, le peuple collabore maintenant avec les Hyksos, par peur des représailles, par lâcheté, et par intéressement. Du coup, les gens de confiance se comptent en fort petit nombre. Ahotep fait la connaissance de Seqen qui deviendra son mari et Pharaon, puis prendra la tête de la résistance. D’autres personnes (l’afghan et le moustachu), organisent peu à peu leur résistance en dehors de Thèbes. Etant dans un climat de suspicion permanent, ceux-ci tuent a qui mieux mieux, opposants à leur résistance ainsi que dénonciateurs. Leur but (ainsi qu’à Ahotep) est de supprimer les oreilles et les yeux d’Apophis, par l’intermédiaire des collaborateurs, afin de pouvoir mettre en place leur résistance. Mais Apophis prend de plus en plus d’importance : il s’autoproclame empereur, détruit toute incarnation d’art ancien égyptien afin d’écraser toute forme de culture égyptienne. La situation semble perdue et pourtant, Ahotep est plus que jamais décidée à vaincre. Au cours de la lecture, nous découvrons des traits de la vie courante de l’époque, des us et coutumes, ainsi que des rites et des mythes, liés à l’époque. L’installation de la résistance, ainsi que la confortation du pouvoir de l’empereur, sont décrits avec beaucoup de respect. On palpite de savoir comment l’empereur va réagir, quand une trahison éclatera au sein des résistants. Si on peut regretter un certain manichéisme, ainsi qu’une réécriture de l’histoire, notamment, des dates et des personnages (Seqen n’est en fait que le frère d’Ahotep), on se laisse dévorer par cette histoire incroyable de la rébellion d’une ville contre un empire. Evidemment, la présentation rappelle quand même beaucoup Asterix. 1690 av JC, le peuple égyptien a été entièrement vaincu par les Hyksos. Toute l’Egypte ? Non, une ville résiste toujours à l’envahisseur. Heureusement, par justesse, Jacq n’oublie pas de montrer la violence de l’époque en ne présentant pas d’un côté des anges, et de l’autre côté des démons. Il présente aussi certaines scènes, telles qu’elles auraient été racontées par les conteurs de l’époque, notamment les confrontations avec les dieux ... Alors pourquoi ce livre fait couler tellement d’encre ? Catalogué comme littérature de gare par certains, falsification de l’histoire par beaucoup d’autres, le fait que Jacq soit le moteur de l’édition en France fait grincer beaucoup de dents, en vulgarisant et en abusant parfois d’images d’Epinal. Considérer qu’on a appris quelque chose en lisant ce livre est une illusion, tant l’histoire est infiniment plus complexe et moins noble. Cependant, l’écriture est très agréable, et l’intrigue déroulée avec une précision helvétique ... La plupart des griefs fondés sur l’inexactitude des faits historiques sont fondés malheureusement, et on regrette le manque de rigueur de ce côté-là. En même temps, l’auteur souhaite installer un décor historique, puis y jouer sa propre histoire, et à cela, le lecteur se fait toujours bercer par le dépaysement ...

Ce mois-ci, le cercle littéraire a lu pour vous : Le voyage en France de Benoit Duteurtre. Le voyage en France est l’histoire de paradis perdus. David, jeune Américain, né d’un père français qu’il n’a jamais connu, et d’une mère américaine, nourrit une passion pour la France du début du 20ème siècle. Il cultive ce mythe en se nourrissant d’expositions, de livres de cette époque qu’il trouve dans la ville où il vit : New York. Après avoir gagné à la loterie, il débarque enfin en France, où sa guide, qu’il ne connaissait alors que par des échanges d’emails, est un personnage haut en couleur. Cette femme, Ophélie Bohème, vit elle-même dans une schizophrénie de l’artiste incomprise. A chaque apparition dans un salon artistique, les vigiles l’écartent afin qu’elle cesse son cirque navrant. David comprend alors qu’il a affaire à une originale touchante, mais une personnalité bien encombrante pour découvrir cette France. Contacté par un producteur de télévision, il commence à jouer le rôle d’un Américain découvrant la France. Cependant, il réalise progressivement que la France qu’il fantasmait n’existe plus, voire n’a jamais existé. Le narrateur, quadragénaire, ayant pour ainsi dire laissé toujours sa vie de côté pour une routine assez navrante, redécouvre la joie de vivre, le plaisir et la souffrance d’aimer, en rencontrant une jeune vidéaste : Cérise. Au cours de ce livre, Benoit Duteurtre cherche à montrer que cette France fantasmée par ses avocats de la culture de tous horizons n’est plus. Que les milieux artistiques sont ridicules, que cette France n’est qu’un mauvais reflet de la culture américaine. Que la vie n’est pas à Paris mais à New York. L’histoire, organisée sous forme de nouvelles, présente dans chaque chapitre une curiosité, une situation originale. On a presque l’impression d’une fresque par chapitre. Le style, extrêmement fluide et humoristique, nous fait nous balader dans bien des univers divers : le milieu artistique parisien, le milieu catholique chez les jeunes, les bars homosexuels, New York, Le Havre, une abbaye moderne ... Malheureusement, le ton, toujours chargé d’ironie légère et peu engagé, manque quelque part de conviction pour qu’on ait l’impression d’être choqué ou bien même touché. Pourquoi ? Car l’auteur aborde les thèmes un par un à une grande vitesse, en appellant à dépasser les apparences et les clichés, pour en rester à leur niveau. On reste un peu sur la faim, en imaginant ce qu’un auteur convaincu et ayant un peu plus d’expérience de la vie nous aurait fait vivre. Pourtant, le livre est plutôt plaisant, les délires sont très souvent loufoques, la narration extrêmement limpide, et l’entreprise louable, mais les prises de positions manquent cruellement de profondeur. Son analyse de la France et sa préférence pour New York laissent une impression cruelle d’inachevé et d’inabouti. En même temps, pour peu qu’on n’ait jamais vu les villes qu’il décrit, on finirait par être capable de s’y repérer. On rit beaucoup tout au long de la lecture. On aurait aimé pouvoir réfléchir. En fait, la prise de conscience des deux narrateurs pourrait très bien illustrer la pensée de Proust: Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Et le livre est l’histoire de cette prise de conscience. Sauf que, dans ce cas, ces paradis n’ont jamais été ressentis, mais juste fantasmés ...

Ecrit au cours des années 60, Les belles images est un triste constat de l’invasion de la société de consommation dans les mentalités, avec les travers intellectuels qu’elle véhicule : superficialité, jugements préconçus, ambition matérialiste, hypocrisie et médisance. Chaque individu se définit non plus par ce qu’il pense, mais par ce qu’il possède et le regard qu’en ont les autres. Les belles images ont pour personnages des bourgeois établis, interchangeables au demeurant, que l’auteur utilise pour mieux personnaliser les absurdités de ce modèle de pensée. Ainsi, le passionné de science féru de haute fidélité et de haute technologie vit dans une image du progrès complètement virtuelle, sans relief, sans mise en abîme, la femme abandonnée vit bien plus mal le fait d’être vue non accompagnée, que le fait de perdre un homme qu’elle aime. Afin de rentrer complètement dans ce système pour mieux le combattre, l’auteur l’applique à sa construction du récit. Chaque personnage est abordé sur le plan le plus superficiel, la vie intérieure inexistante, les interrogations existentielles évanouies, la réflexion, la profondeur, tout est méticuleusement aussi caché derrière ce voile épais qu’est l’image. Restons au niveau de l’image, ce qui se cache derrière ne peut qu’être ennuyeux ou néfaste. Chaque individu incarne alors une fonction sociale, son talent se quantifie en unités de cette société, notoriété ou pécuniaires. L’histoire raconte la vie de deux couples, dont l’un vient de se séparer. La fille de l’un des couples vit sa crise d’adolescence en s’ouvrant au monde environnant. Et tous ces êtres vivent mal le regard des autres, le contact avec le monde ... Replaçons nous dans le contexte : au début des années 60, l électroménager fait irruption dans les chaumières françaises, le modèle américain est le seul valable : celui-ci, érigé en modèle planétaire à grand renforts de publicité, médias (cinéma, musique), s’impose rapidement grâce à la croissance que connaît la France en ce temps-la : 30 glorieuses. La France acquiert ce confort avec comme mot d’ordre, des lendemains qui chantent pour tout le monde. Ce qui frappe, c’est que 40 ans plus tard, ce constat n’a pas pris une ride. Notre société est chaque jour davantage engluée dans cette superficialité liée au formatage par les médias et l’absence totale de distance par rapport aux modes. Facile d’accès, ce livre est lisible par tous. Un reproche, cependant, appliquer ce modèle pour rédiger le livre est intéressant, la thèse amplement démontrée. On ne peut rien construire sans fondations, et le bonheur qu'il propose est complètement creux. Impossible de vivre dans de telles conditions l’épanouissement de l’esprit. Cependant, l’auteur se cache derrière cette figure de style permanente. Si la critique est nécessaire pour justifier le rejet d’un système voué au néant, il s’agit d’ouvrir des brèches de réflexion, afin d’amorcer la réaction intellectuelle. Donc le passionné d’effets littéraires se trouvera surpris par la spirale, l’amateur des débats sera déçu par l’agressive neutralité du livre. Enfin, l’esprit rationnel pourra juste le prendre comme un simple constat neutre de cette époque qui ne semble pas être vraiment révolue, car traduite en des termes beaucoup trop simplifiés. Donc mon conseil est le suivant : soit vous adorez les cercles vertueux, les allégories, les auteurs neutres, et vous allez adorer. Soit vous adorez les histoires construites qui ont un sens, du poids et à travers retrouver la fresque d’une époque, alors essayez Zola, c’est davantage dans vos cordes et vos goûts. Cette lecture ne ferait que vous dégoûter un peu plus de la pensée des années 60.

Fribourg 1975. Hannah vient à Fribourg pour rencontrer l’homme qu’elle a aimé toute sa vie durant, qu’elle a fui, même parfois publiquement attaqué, mais dont elle n’a jamais pu se séparer. Elle se retrouve face à son immense Martin qui n’est plus que l’ombre de lui-même. Les mauvaises conditions climatiques empêchant toute fuite, elle se retrouve confrontée à son ennemie jurée : Elfride. De cet isolement forcé naît une promiscuité propice à l’affrontement des deux rivales. Elle, c’est Hannah Arendt, la philosophe juive, l’Autre est Elfride, la femme légitime de Martin Heidegger, l’ex-Nazi, qui a cherché toute sa vie durant, d’empêcher la relation de Hannah et Martin, illégitime et rageante. Elles ont toutes deux aimé Martin à leur façon, et leur but est de savoir maintenant quel rôle a joué chacune dans la vie de Martin. Quelle a été la muse ? Quelle a été l’être aimé ? Pourquoi Martin a-t-il été nazi ? Puis la valse des souvenirs commence. Les disputes du passé viennent naturellement, mais l’heure est au bilan. La recherche n’est plus Martin mais plutôt les deux rivales elles-mêmes. Les conversations se mêlent aux souvenirs, puis la réflexion, l’introspection s’installent. Qui était Martin ? De cet entretien ressort bien moins la personnalité d’Heidegger, que celle des ennemies. Heidegger est la question, le sujet, mais pourtant pas la réponse. Le livre romance l’histoire impossible entre un nazi et une juive, une Allemagne avant, pendant et après guerre. Un siècle d’idée ... mais bien peu de la philosophie d’Heidegger. Catherine Clément nous plonge dans une analyse d’Heidegger, non pas à travers sa pensée, mais à travers la vie de ces deux femmes. Heidegger n’en ressort pas grandi, mais les changements de ton des deux protagonistes virent de la haine à la compréhension, puis à la volonté de connaître l’adversaire de jadis, voire même la compassion. Vous pouvez retrouver ce livre, Martin et Hannah, de Catherine Clément à la bibliothèque municipale.

Text écrit par Franck Sénégas, les images : www.amazon.fr

| ||

| ||||||||||